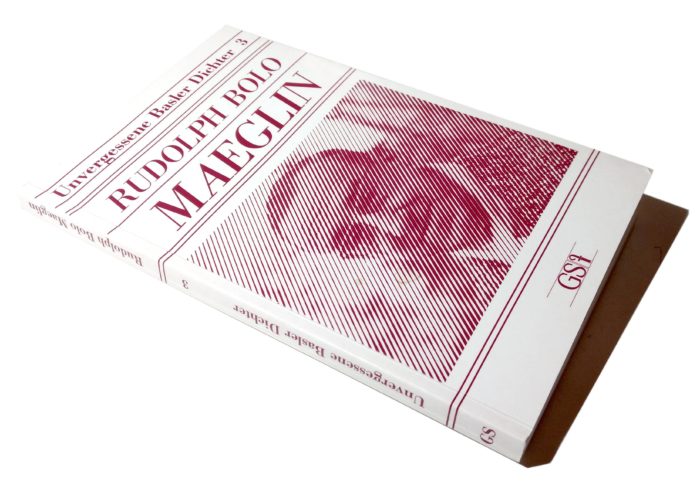

Unvergessene Basler Dichter 3

Auswahl und Einleitung Hans Christian Blumer

GS-Verlag 1991

ISBN 3-7185-0113-9

Inhalt:

9 Rudolph Bolo Maeglin (Einleitung von Hans Christian Blumer, siehe unten)

17 Baseldytsch

18 d Fasnacht ... die gheert uns -

. . . Gäld oder kai Gäld ...

. . . Vorfasnacht

. . . Unseri - die 'ainzig' Fasnacht

. . . Credo

. . . Y sag kai Doon

26 Do sitz y uff eme Hubel vor dr Stadt

. . . s Basler Joor

. . . E Fluglehrling im Maie

. . . Binddelidag

. . . Sieschta Ändi Augscht

. . . s Jugedfescht

. . . E frieje Herbscht

. . . Si drächle wider

. . . Mässliedli

. . . Dr Santiglaus!

. . . Dr goldig Sunntig

. . . Ysblueme

. . . Scheeni Wiehnachtsbaim...

43 Mir gfallts am beschte z Basel an mym Rhy

. . . Basler Kaländer

. . . Dr Jänner

. . . Dr Februar

. . . Dr Merze

. . . Dr April

. . . Dr Mai

. . . Dr Juni

. . . Dr Juli

. . . Dr Augscht

. . . Dr Septämber

. . . Dr Oktober

. . . Dr Novämber

. . . Dr Dezämber

65 S blybt bletzlig e Stuehl läär ...

. . . Der totale Beamte

. . . Basimänterlied

. . . Idyll am Rhy

. . . E hundstägligi Elegy

. . . Im Zolli

. . . Adie Dalbe

. . . Im 'Lax à la Bâloise'

. . . E glaine Summervogel

. . . D Gärtner

. . . Kinderhänd

85 Herlock Sholmes, der 'Windhund'

91 Wie Wachtmeister Nigg die Eidgenossenschaft rettete

107 Lieder aus dem Soldatenstück 'Gilberte de Courgenay'

. . . Kanonenlied

. . . Schryb denn gly

. . . Wär isch 's Wichtigscht in der Schwyzerarmee?

. . . E schneidigs Häsli

. . . Gilberte-Lied

. . . Zmitts im Bärner Oberland

115 Werke Auswahl

Hans Christian Blumer hatte in den Neunzigern für die Beschäftigung mit dem literarischen Nachlass von Rudolph Bolo Maeglin die denkbar beste Motivation: er wollte den ihm bisher nicht viel mehr als dem Namen nach bekannten Autor kennenlernen, sein vielseitiges, umfangreiches Werk und seine Persönlichkeit. Die getroffene Auswahl und die zum Dichter hinführende Einleitung sind ihm informativ und anregend geraten:

«Die Wirklichkeit kennt Dunkles und Tragisches, aber auch Helles und Beglückendes - sonst hätte das Leben keinen Sinn. So wenig ich mit Rosabrillen und Illusionen anfangen kann; so wenig mag ich die schwarzen Brillen. Dichtung,_die das Leben nicht bejaht, geht für mich an ihrer schönsten Aufgabe vorbei.» Dieses programmatische Bekenntnis legte Rudolph Bolo Maeglin in einem Gespräch mit dem Basler Germanisten Louis Wiesmann ab, das diesem 1963 während der Arbeit an einer Zusammenstellung von Werkproben von siebzehn Basler Autoren im Auftrag der Staatlichen Literatur-Kredit-Kommission Basel-Stadt führte. Und tatsächlich - wenn Bolo auch manchmal besinnliche Töne anschlägt,wie in einigen seiner Mundartgedichte, wenn ermit scharfem Auge und ebensolcher Zunge die Schwächen seiner Mitbürger erkennt und kritisiert, in Cabaret-Texten, Sketches und in Versen, so lässt er nie jenes Verständnis, Mitgefühl, Mitleid und die Portion Humor vermissen, welche auch die schärfste Kritik für den Kritisierten erträglich und heilsam machen.

Die äusseren Fixpunkte seines Lebens sind rasch genannt: In Basel 1898 geboren, Schulen in der Vaterstadt, Banklehre, Buchhalter bereits im Alter von siebzehneinhalb Jahren, Aufgabe des erlernten Berufs zugunsten jenes des Zeitungsreporters und Schriftstellers, Tod 1973 im Alter von fünfundsiebzig Jahren.

Bedeutend schwieriger ist es, sein literarisches Werk zu überblicken. Was stets von neuem überrascht, ist seine unglaubliche Vielseitigkeit: Dramen, Novellen, historische Werke,Romane, Texte für das Cabaret, Hörspiele, Werbeschriften, Gedichte in Mundart und Schriftsprache stammen aus seiner Feder. Dass er in seinem Beruf als Journalist unzählige Feuilletons, kulturelle Aufsätze, Theaterkritiken, Berichte von sportlichen Veranstaltungen, satirische Glossen und Erzählungen für jugendliche Leser verfasste, bestätigt ebenfalls die Breite und Tiefe seiner schriftlichen Ausdruckspalette. Um das Vorurteil zu entkräften, wer packende Sportberichte verfassen könne, dem gelängen unmöglich auch lyrische Gedichte, gab es Zeiten, in denen Bolo unter sechs Pseudonymen schrieb. Er legte sich eine Sammlung von Briefen an, in welchen enttäuschte Leser Texte von ihm angreifen und ihm raten, er solle sich an anderen Artikeln ein Vorbild nehmen und aus ihnen lernen - die ebenfalls aus seiner literarischen Küche stammten, wie in einer Anekdote überliefert ist.

Erschwerend für einen Überblick ist zudem die Tatsache, dass es in der Natur von Texten für das Cabaret und von Sketches liegt, dass sie zumeist nur als Bühnenmanuskripte vorliegen, ein Schicksal, das sie mit vielen Theaterstücken teilen. Haben sie aus irgendeinem Grund dennoch den Weg ins Archiv der Universitätsbibliothek gefunden oder lassen sie sich in einem Antiquariat unserer Stadt auf stöbern, so fällt oft rasch auf, wie stark ihr Inhalt an die Entstehungszeit gebunden ist. Diese Eigenheit rückt sie in die Nähe einer weiteren typisch baslerischen Art von Literatur: zu den Schnitzelbänken. Sie fallen ebenfalls dem schnellen Vergessen anheim; auch sie kritisieren Schwächen und Schrullen einzelner Persönlichkeiten oder der Bewohner der Stadt am Rheinknie und weerden nach den paar wenigen Fasnachtstabenden, an denen sie öffentlich gesungen werden, gedanklich ad acta gelegt, werden in keinem Archiv für die kommenden Generationen aufbewahrt. Dass sie sprachlich und was den guten Geschmack angeht, oft nicht höchsten Massstäben genügen, kann damit wohl zumindest teilweise entschuldigt werden.

Ebenfalls der Gattung der 'flüchtigen ' Literatur sind Revuen zuzuzählen. Sie haben mit dem Abbruch des Clara-Variétés und mit der hauptsächlichen Verwendung des Küchlin-Theaters als Kino in Basel fast vollständig an Bedeutung verloren. Bolo hat auch Revuen geschrieben. In "Geschter und hitt - dehaim und furt" aus dem Jahre 1925 lassen sich recht eindrücklich die typischen Eigeneiten dieses Genres erkennen: mit den obligaten Zürcherwitzen und mit Anspielungen auf Aktualitäten und politische Ereignisse der Zeit wird manch rascher Lacher erzielt;Musikeinlagen wechseln mit Liedern ab. Wen erstaunt es übrigens, dass bereits damals der FCB ein Sorgenkind der fussballbegeisterten Bebbi war, dass schon vor über sechzig Jahren die Kulturschaffenden um jeden Rappen kämpfen mussten, dass überhaupt die Sorgen und Nöte eines Gemeinwesens von der Grösse Basels sich sehr wenig gewandelt haben. Eine Konversation wie die folgende lässt allerdings, auch bei grosser Toleranz alten Gepflogenheiten und dem öffentliehen Geschmack gegenüber, ein ungutes Gefühl im Leser zurück: «D' Negerwybli sinn nit schlächt; waisch: knuschperig - und hänn fascht nyt a.» «E jetze mir isch's jetzt wurscht, ass sy verduftet sinn - wär weiss ob sy nit am Änd Filzlys gha hätte. - Du lachsch? Me ka doch bi so unkultivierte Wyber nie sicher sy!»

Dass Gelegenheitsdichtung auch auf höherem Niveau möglich sein kann, beweist die herrliche Parodie Herlock Sholmes, der "Windhund" (1924). Darin versetzt Bolo die beiden kriminalistischen Spürhunde Sherlock Holmes und Dr. Watson von von der Baker Street in London - unter den nur leicht abgeänderten Namen Herlock Sholmes und Patson nach Basel. Die Pointe der unbeschwerten Kriminalerzählung ist eine doppelte: nicht nur findet der Fall eine heitere und harmlose Auflösung, die Geschichte wird auch, erst auf den allerletzten Zeilen, als Werbetext für ein Basler Geschäft entlarvt.

Auf eine ganz andere Weise ist auch das Soldatenstückst Gilberte de Courgenay ein Resultat seiner Enstehungszeit. Es wurde am 24. August 1939 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und erlebte in den Kriegsjahren 1939 bis 1942 und in der Spielzeit 1951/52 auch am Basler Stadttheater in zwei Inszenierungen durch Egon Neudegg und Werner Kraut hundertzwölf Vorstellungen. Im Vorwort zum Roman gleichen Namens, der ebenfalls im Jahr 1939 erschien und der aus dem Bühnenstück entstanden ist, schreibt der Verfasser zur Entstehung des Volksstücks: «Weder das (damals erst nahende) Jubiläumsjahr der Grenzbesetzung, noch die Zeitläufte, die, je länger je mehr, in unserem Volke alle guten Kräfte und die Besinnung auf sich selbst weckten, waren am Entstehen dieses Stückes 'schuld'; vielmehr entstand die Idee schon im Mai 1938, als noch kein "Füsilier Wipf" und keine "Landi" uns begeisterten. Auf einer der vielen Fahrten, die meinen Freund Hasler beruflich und mich zu meinem hellen Vergnügen in die herrlichen Freiberge führten, sahen wir - neben allem, was landschaftlich jene Gegenden so liebenswert macht - Soldaten im 'Wiederholiger' ... das war die Geburtsstunde der Idee, ein Grenzbesetzungsstück zu schreiben.» Dies tönt überzeugend und trifft zweifellos auch zu. Aber wenn auch das Stück wie der Roman in den Jahren der Grenzbesetzung von 1914 bis 1918 angesiedelt und "Gilberte Montavon und 300 000 Mannen gewidmet" ist, spricht aus den Worten Major Ramseyers, der Wachtmeister Nigg wegen seines intoleranten Benehmens dem Auslandschweizer John Brown gegenüber tadelt, nicht nur der Autor selbst, sondern gewiss die grosse Mehrheit der Schweizer Ende der Dreissigerjahre: «Ihr habt so gut eidgenossisch geredet, Nigg ... man hätte meinen können, ihr hättet das Vaterland gepachtet. Wie weit seid Ihr eigentlich gereist heim Einrücken, Nigg? Von Gersau bis wohin? Wie weit ist aber der Kanonier Brown gereist, Nigg? über das Meer! Viertausend Kilometer über das Wasser ist er gereist Nigg - und er hat Frau und Kind allein daheim gelassen ... wegen was, Nigg? Wegen seiner Heimat! Und er ist nicht der Einzige: Vierundzwanzigtausend Schweizer haben das getan ... vierundzwanzigtausend Schweizer haben im Ausland Existenz und Familie im Stich gelassen, haben sich von ihren Lieben getrennt und haben schöne Posten gegen eine Zukunft auf Leben und Tod ausgetauscht, um da zu stehen in der Stunde, da es um die Heimat ging, die sie grossenteils seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten. Hat er aber eine Heimatliebe, Nigg, wenn er alles im Stiche lässt und Tausende von Kilometern weit reist, um seine Heimat zu schützen? Ist diese Heimatliebe geringer einzuschätzen als die eines Gersauers oder Zürchers oder Bündners, der bei uns ist?»

Es sind aber nicht nur patriotische oder zeitpolitische Gründe für den Erfolg der Gilberte de Courgenay verantwortlich. Der Roman überzeugt sprachlich durch die Natürlichkeit der Dialoge und das flotte Tempo, mit dem die jungen Liebenden, durch die oft mühsamen Jahre nach der Grenzbesetzung hindurch, zum glücklichen Ende geführt werden. Peter Hasler (in dem man Bolos Freund aus dem Vorwort wiedererkennt) und Veronique Burger, das verliebte Paar, sind psychologisch glaubwürdig getroffen. Die vielen Dialekteinschübe machen den Text dazu zu einem amüsanten und ertragreichen Sprachspiegel der Entstehungsjahre. Die Streiche, die Bolo die "fünf Unzertrennlichen" aushecken lässt, teils um sich bei Gilberte einzuschmeicheln, teils um den Offizieren eins auszuwischen, zeugen von seiner feinen Beobachtungsgabe und seinem unaufdringlichen Humor. Dass er sie aus den verschiedensten Landesteilen hat einrücken lassen, legt Zeugnis ab für seinen Glauben an ein Miteinander unterschiedlicher Kulturen in einer gemeinsamen Heimat. So stammt Hasler aus Basel, Luzi Planta aus dem Bündnerland, Charles Bolomay ist Welscher, Korporal Meierist Züribieter, und der Auslandschweizer John Brown hat sich aus dem amerikanischen Staat Texas zur Verteidigung seiner alten Heimat aufgemacht.

Manchem Basler sind wohl auch die Lieder des Stücks in Erinnerung geblieben, die Bolo alle in seiner Romanfassung übernommen hat. Sie finden sich mit einem Kapitel aus dem Roman, das Bolos Meisterscaft des natürlichen, humorvollen Dialogs bestätigen mag, in dieser Sammlung zusammengefasst. (Das jedem Schweizersoldaten und ehemaligen Pfadfinder bekannte "Bi Prunterut im Jura, da het en Wirt sys Huus" stammt von Hans Indergand; es hat in Stück und Roman keine Aufnahme gefunden: trotz Bolos Ersuchen gab es damals der Autor nicht frei.) Neben vielem Heiteren finden sich aber auch besinnlichere Töne. Das Kapitel, in welchem die fünf Freunde auf Grenzpatrouille einen verirrten Elsässer aufgreifen, dem völlig Ausgehungerten zu essen und zu trinken geben und ihm den Weg zurück zu seiner Truppe weisen, statt ihn gefangenzunehmen, zeugt von wahrem Mitleid und tiefer Menschlichkeit vor dem düsteren, leidvollen Hintergrund des Ersten Weltkriegs. Bolo hat Basel und die Schweiz geliebt, das Militär oder den Krieg hat er nie glorifiziert, zu sehr waren ihm Hass und Jegliche Form von Feindschaft zuwider. Davon legt besonders schön das Gedicht Denkst du daran? Zeugnis ab, das er als Prolog seinem Festspiel "Labor et Pax" (1928) voranstellte.

Mit seinen Mundartgedichten hat Bolo im besten Sinne Zeitloses und Bleibendes geschaffen. Viele seiner Gedichte wurden in der 'National-Zeitung' und in der 'Basler Woche' veröffentlicht oder in Lyriksamlungen zusammengefasst. Zwei Jahre nach Bolos Tod erschienen sie zum ersten Mal in repräsentativer Auswahl (herausgegeben von Heinrich Kuhn), der auch diese Zusammenstellung sehr verpflichtet ist. Bolo verwendet in ihnen eine Sprache, die sehr nah am gesprochenen Dialekt bleibt, ohne sich sklavisch an phonetische Vorschriften oder an dialektologische Spitzfindigkeiten zu halten, allerdings auch ohne durch exotisch wirkende oder längst veraltete Ausdrücke besondere Authentizität vorzutäuschen. «Y wott my Freyhait ha ... au in der Sprooch» heisst es im Gedicht Baseldytsch, das unserer Auswahl vorangestellt ist.

Bolos Themen in den Gedichten sind gewiss sehr baslerisch: sie berichten von Fasnacht, Herbstmesse, Zolli und Dalbe, von Festen und Feiertagen, sie besingen die zwölf Monate im Jahreslauf und reihen sich damit in die grosse Reihe von Versen zahlloser Basler Autoren ein. Und doch, in einigen seiner besten Gedichte schimmert das 'Aänedraa' Johann Peter Hebels durch, jenes Wissen um die Vergänglichkeit menschlichen Tuns, irdischen Leidens und weltlicher Freude. Damit wird auch Bolo, wie jeder Mundartlyriker, zum Erben des grossen alemannischen Dichters. Bestimmt lässt sich das besinnliche Kinderhänd an die Seite von Blasius' Mym Bueb sy Hosesagg oder in die Nähe der grossartigen Gedichte von Fritz Liebrich rücken. An diese Verse wird man sich in Basel noch erinnern, wenn Modisches und Modernes längst der Vergangenheit angehören und vergessen sind.

Anm. d. Red.

Näher an Blasius' berühmtem Mym Bueb sy Hosesagg ist möglicherweise Bolos Gedicht Im Fimfjährige sy Rychtum.

Die in diesem Band enthaltenen Werke unterliegen leider diversen unglücklichen sprachlichen (resp. "baseldytsch-technischen") Mängeln, wie in Anmerkungen zu Erinnerungen an Bolo im Detail genauer erläutert wird.